Petra Wilds „Lieblingsfeind Islam“ tritt an, Argumente gegen islambezogenen Rassismus zu liefern. Ihr verdienstvolles Anliegen, rassistische Diskurse zu dekonstruieren, wird jedoch von der stellenweise sehr holzschnittartigen Darstellung überschattet. Eine Rezension von Adrian Paukstat.

Spätestens seit Karl Marx in der Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie schrieb, dass die „Kritik der Religion […] die Voraussetzung aller Kritik“ sei, hat letztere ihren festen Platz im Kanon linker Ideologiekritik. Der Erkenntnis, dass soziale Verhältnisse menschengemacht sind und es daher an Menschen liegt, sie zu ändern, muss die Erkenntnis vorausgehen, dass diese Verhältnisse eben nicht „gottgewollt“ sind. Kritik an religiösen Vorstellungswelten war und bleibt somit ein Kernanliegen emanzipatorischen Denkens, zumindest dort, wo der Verweis auf einen wie auch immer gearteten göttlichen Willen immer noch das zentrale Legitimationselement politischer Herrschaft bildet.

Zugleich aber erscheint „der Islam“ heutzutage als das beliebteste Objekt des lustvollen Nach-unten-Tretens in den Diskursen neurechter, westlicher Reaktionär*innen. „Islamkritik“, unter anderen Umständen und in anderen Verhältnissen Einspruch gegen die göttlich mandatierte Alternativlosigkeit des Bestehenden, wird so selbst zu einer Form von Herrschaft.

Offensichtlich muss also einem emanzipatorischen politischen Anspruch die Gleichzeitigkeit von islamisch verbrämten Herrschaft(sansprüchen) einerseits und sich am Objekt „Islam“ abarbeitender neurechter Ressentiments andererseits, zum Dilemma werden: Kann man das Eine kritisieren, ohne das Andere zu affirmieren, zu ignorieren oder zu leugnen?

Die Ignoranz gegenüber dem religionskritischen Dilemma ist die größte Schwäche von Petra Wilds neuestem Werk „Lieblingsfeind Islam“. Dabei hat das Buch auch viel Positives zu bieten:

Eine präzise Analyse des kulturalistischen Rassismus

Kenntnisreich legt Wild auf Basis eines differenzierten Rassismusbegriffes dar, in welchen Diskursen sich rassistische Stereotypisierungen von Muslim*innen finden lassen und wie so ein spezifisches Feindbild konstruiert wird. Sie zieht dabei einen weiten Bogen von der kolonialen Vergangenheit Europas, der historischen Entwicklung europäischer Überlegenheitsnarrative bis hin zu den sozio-ökonomischen Aspekten rassistischer Diskurse in Gesellschaften des neoliberalen Kapitalismus. All das ist kenntnisreich aufbereitet, verständlich dargestellt und – wo nötig – pointiert zugespitzt. Dieser Teil der Darstellung ist eine exzellente Einführung in die Thematik, von der vor allem Leser*innen, die einen ersten Einstieg suchen, profitieren werden.

Je weiter allerdings die Lektüre fortschreitet, desto mehr mischt sich Unbehagen in den ersten positiven Eindruck. So treffsicher Wilds Analyse kulturalistisch-rassistischer Diskurse sein mag, so eindimensional bleibt letztendlich ihre Kritik. Stellenweise kippen sie in eine Art „Philo-Islamismus“, der Muslim*innen ausschließlich in der Rolle der „Opfer“ zu kennen scheint und den Islam auf die kulturgeschichtliche Rolle des (vor allem gegenüber dem Christentum) toleranteren Monotheismus reduziert. Der sogenannte Islamische Staat (IS) und die theokratischen Diktaturen Saudi-Arabiens oder der islamischen Republik Iran kommen buchstäblich nicht vor. Dabei geht es nicht um die (seinerseits latent kulturrassistische) Annahme, jedes Buch über den Islam müsse etwas über den IS zu sagen haben. Allerdings muss auch klar sein, dass eine Kritik am kulturalistischen Rassismus sich zu besagten Phänomenen zu verhalten hat. Und zwar genau deshalb, weil sie, wenn sie in Bezug auf die Lieblingsthemen der „Islamkritiker*innen“, keine alternativen Deutungen anzubieten hat, schlechterdings zahnlos bleiben muss.

Aufzuzeigen wäre nämlich, an welchen Stellen und unter welchen Bedingungen Religionskritik in jene kulturalistischen Essentialismen kippt, die das Label „Rassismus“ rechtfertigen. Jeder*m, der*die schon einmal Grundlagentexte des Jihadismus, z.B. Abdallah Azzams 1987 verfasste Agitationsschrift für den Kampf gegen die UdSSR in Afghanistan „Schließ dich der Karawane an“, gelesen hat, muss klar sein, dass die Legitimationsfiguren des Terrors in theologischen Traditionen verankert sind, die als solche zur Kenntnis genommen werden müssen. Eben weil ein Abdallah Azzam genauso „islamisch“ ist, wie der (dem liberalen Zeitgeist sympathischere) sufistische Mystiker, oder queer-feministische Koranlektüren aus einem Beiruter Uniseminar.

Problematisch ist somit nicht die Kritik von Jihadismus und politischem Islam, sondern deren Identifikation mit einer Art transhistorischen Substanz „Islam“, die auf wundersame Weise der Geschichtlichkeit und damit Veränderbarkeit allen menschlichen Denkens entzogen scheint und die ihr anhängenden Subjekten zu willenlos Ausführenden der zeitlos immer gleichen Idee degradiert.

An diesem neuralgischen Punkt liegt eines der Hauptprobleme der Wild’schen Darstellung: Traditionen linker Religionskritik werden mit dem Halbsatz abgefertigt, diese müsse (um nicht rassistisch zu sein) „alle Religionen gleichermaßen betreffen“ und werde dann illegitim, sobald sie „sich nur auf die Religion einer ohnehin diskriminierten Minderheit bezieht“. Mit diesen vagen Leerformeln, die ironischerweise jenen gleichen, mit denen Kritik an israelischer Politik so gerne denunziert wird und deren schematische Opfer – Täter Dichotomien dazu dienen, Diskussionen zu beenden, anstatt sie zu führen, ist der gesamte Themenkomplex linker Religionskritik abgearbeitet. Stattdessen beklagt Wild die linke „Verständnislosigkeit“ für den Aufstieg des politischen Islam in Westasien seit den später 60er Jahren (ohne die Frage zu beantworten, worin genau ein solches „Verständnis“ bestehen solle) und rundet ihr Buch passend dazu mit einer verklärenden Darstellung des „Goldenen Zeitalters“ muslimischer Toleranz in Andalusien ab.

„Antizionismus“ als „Antirassismus“

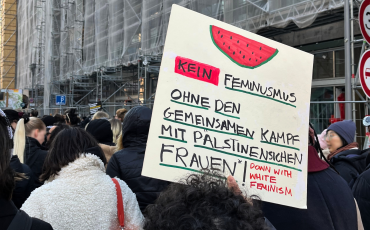

Diese oft allzu holzschnittartige Darstellung kippt spätestens dann ins Absurde, wenn sich Wild ihrem Lieblingsthema Palästina widmet. Zum Verhältnis von Antisemitismus und Antizionismus schreibt sie dort: „Antizionismus ist nicht dasselbe wie Antisemitismus, vielmehr ist er dessen Gegenteil“. Oder, noch deutlicher: „Antisemitismus ist eine Form des Rassismus, Antizionismus ist seinem Wesen nach Antirassismus. Der Inhalt des Antisemitismus ist Unterdrückung, der Inhalt des Antizionismus ist Befreiung[1].“

Befreiung wessen, wovon? Wäre hier zu fragen. Nationale Befreiung der Palästinenser*innen? Das mag sein, beantwortet aber nicht die Frage nach den Konsequenzen einer Befreiung dieser Art für alle anderen politischen Subjekte zwischen Jordan und Mittelmeer. Welchem sinnvollen Begriff nach repräsentieren die (zumindest gemäß eigenem Anspruch) „antizionistischen“ Regime in Syrien und dem Iran „Befreiung“ im emphatischen Sinne? Und glaubt Wild wirklich, so fragt man sich, dass Antizionismus immer und überall „das Gegenteil“ von Antisemitismus war/ist? Kein Antisemitismus also bei Hisbollah, Hamas, Islamischer Jihad, etc.?

Wilds Tendenz zu kategorischen Verallgemeinerungen und die Verweigerung gegenüber jedweder begrifflichen Differenzierung wird in der Identifizierung von „Antizionismus“ mit „Befreiung“ – also nicht einer spezifischen Befreiung in einem spezifischen Setting, sondern Befreiung schlechthin – wohl am deutlichsten.

Auch was der „Zionismus“ sein solle, dem das Präfix „Anti“ angehängt wird, bleibt unklar. „Zionismus“ ist ideengeschichtlich alles von Martin Buber bis Meir Kahane, von der Idee einer Renaissance jüdischer Kultur im expliziten Verzicht auf nationalstaatliche Formierung bis hin zum Streben nach einem theokratischen Klerikalfaschismus.

Dem „Antizionismus“ kann, muss aber kein emanzipatorischer Impetus zugrunde liegen. Oft genug war das nicht der Fall. Die Beispiele für Letzteres scheinen jedoch Petra Wilds Weltbild allzu sehr zu stören. Dessen Grundkonstanten werden im Buch hinreichend oft wiederholt: Westen ist Kolonialismus, Muslim*innen sind Opfer und Antizionismus ist Befreiung.

Die deutsche Linke im Selbstgespräch

Besonders im Kontext innerlinker Debatten kapriziert sich Wild sodann auf die „Islam-Kritik“ aus dem antideutschen Spektrum, vor allem im Kontext der Zeitschrift Bahamas sowie einschlägiger Publikationen des Freiburger ça ira Verlages und pflückt dort einige besonders tief hängende Früchte. So zitiert Wild eine Autorin, die sich nicht entblödet zu schreiben, dass „der islamische Junge“ bis zu 8 Jahre gestillt würde, nur um dann küchenpsychologische Pathologisierungen aus den eigenen Fantasien abzuleiten (Tatsächlich empfiehlt der Koran eine Stillzeit von zwei Jahren, den gleichen Zeitraum empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation). Ob man diesen Ergüssen, die ihre geradezu groteske Kenntnislosigkeit der Materie nur dürftig hinter hochtrabenden dialektischen Jargon verstecken, unbedingt noch zusätzlichen publizistischen Raum geben muss, mag dahingestellt sein. Wie aber bereits erwähnt, umgeht das „Antideutschen-Bashing“ die gerade aus einer linken Perspektive eigentlich drängende Frage des Verhältnisses von Religionskritik und kulturalistischem Rassismus.

Wie auch in Bezug auf andere Themen (Revolution und Bürgerkrieg in Syrien, Israel/Palästina), so redet die deutsche Linke auch hier bevorzugt mit sich selbst. Die Konsequenz ist für Wilds Buch die gleiche wie für jede andere Analyse, die sich standhaft weigert, über die eigenen Vorurteile hinauszublicken: Eigene Projektionsbedürfnisse überformen die politischen Analysen und so formieren sich Standpunkte, mittels derer die Protagonist*innen jener Debatten sich ihres eigenen richtigen Weltbildes versichern. Statt von einer grenzüberschreitenden Auseinandersetzung über Mittel und Zwecke politischer Emanzipation, werden die Debatten von den eigenen identitären Bedürfnissen und Befindlichkeiten getragen.

Gerade hier wäre es Aufgabe einer Linken, den Dialog mit linken Säkularist*innen aus der WANA-Region zu suchen, deren Kritiken des politischen Islam – früher, gründlicher, differenzierter und kenntnisreicher formuliert als ihre anti-deutschen Schwundformen[2] – hierzulande immer noch kaum Beachtung finden. Eine solche Auseinandersetzung würde gewiss manch liebgewonnene Gewissheit erschüttern und manch allzu deutschen Standpunkt ins Wanken bringen. Aber sie wäre gerade in dieser Überschreitung des Eigenen im besten Sinne Solidarität.

[1] An anderer Stelle schreibt Wild: „Die säkular-nationalistische palästinensische Revolution wurde […] zum Magnet für progressive Kräfte weltweit. Nicht nur aus der arabischen Welt kamen Hunderte von jungen Menschen, um sich ihr anzuschließen, sondern auch aus Lateinamerika und Asien“. Wie zum Beispiel die Mitglieder der japanischen roten Armee, die am Flughafen Lod ein Massaker verübten, dem 26 Zivilisten zum Opfer fielen, wäre dem hinzuzufügen.

[2] So zum Beispiel die Analysen Aziz al-Azmehs in „Islams and Modernities“ oder Yassin Al Haj Saleh Interpretation des Jihadismus in „The Impossible Revolution“.