Peter Beinart sieht in der Zerstörung Gazas einen Wendepunkt in der jüdischen Geschichte. Er argumentiert gegen die Gleichsetzung von Zionismus und Judentum – und scheitert am Ende doch selbst wieder an diesen Kategorien. Eine Rezension.

Dies ist ein Beitrag unserer Reihe Re:zension. Hier stellen wir regelmäßig Bücher, Filme und andere Medien vor. Wenn Ihr Vorschläge für solche Werke habt oder mitmachen wollt, schreibt uns gerne an [email protected].

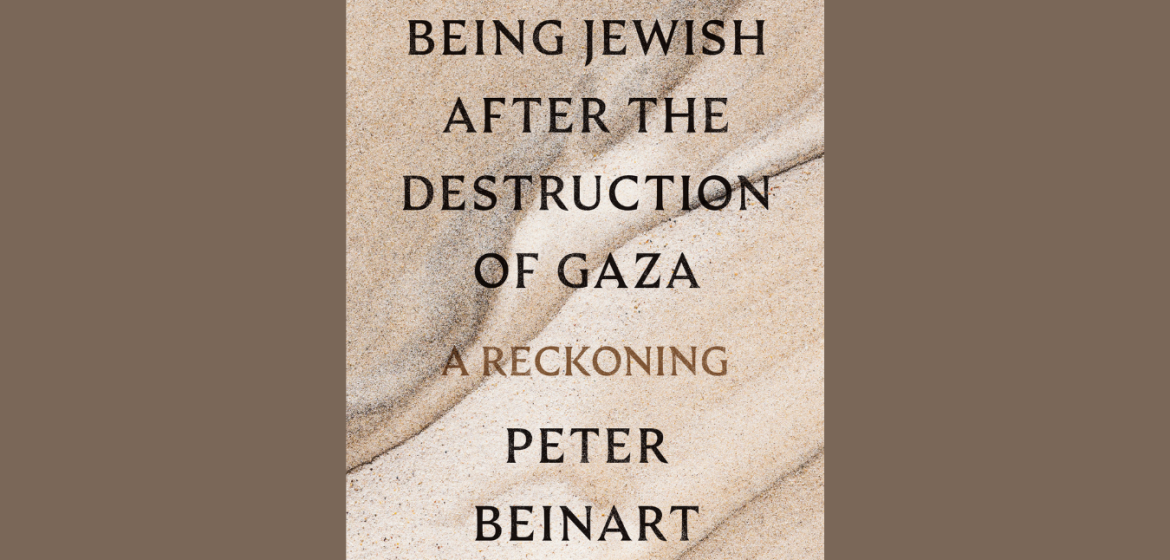

Being Jewish After The Destruction Of Gaza. A Reckoning thematisiert, was sich „Juden und Jüdinnen“ gegenseitig erzählen, um „die Schreie der palästinensischen Menschen aus Gaza zu verdrängen“, schreibt der Autor Beinart, Professor für Journalismus und Politikwissenschaft an der City University of New York. Er ist Gastkolumnist der New York Times und leitender Redakteur für das Magazin Jewish Currents — ein Sprachrohr für progressive innerjüdische Diskurse.

Sein im Januar 2025 erschienenes Buch bringt Profession und Persönliches zusammen. Entstanden ist eine Mischung aus theologischer Abhandlung, Autobiografie, Reportage und historisch-politischer Analyse. Beinart, selbst jüdisch-orthodoxer Amerikaner südafrikanischen Ursprungs, war der Öffentlichkeit schon vor Erscheinen des Buches als Verfechter eines binationalen Staates für Israelis und Palästinenser:innen bekannt. Nur in einem gemeinsamen Staat, glaubt er, könnten beide Volksgruppen in Sicherheit, Würde und Freiheit miteinander leben.

Das jüdische Kollektiv

Beinart schreibt in seinem Buch über das jüdische Kollektivgefühl, das als mächtiger Kleber eine weltweite „jüdische Familie“, wie der Autor sie nennt, zusammenhalten soll. Er sieht sich als Teil dieser Schicksalsgemeinschaft und Familie, doch viele Mitglieder würden ihn aufgrund seiner politischen Position gegenüber Israel gerne verstoßen. Auch ich bin in Deutschland mit dem Bewusstsein über diese „Familie“ aufgewachsen. Schon lange vor Beginn des Gaza-Krieges ging es mir in meinem Verhältnis zu ihr ähnlich wie Beinart.

Und so handelt das Buch auch von der Kluft in der Diaspora, die sich seit Jahren zwischen besatzungskritischen jüdischen Gruppierungen und jüdischen Organisationen wie der so einflussreichen wie finanzstarken Lobbyorganisation American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) zieht. Sein Buch hat er für traditionelle jüdische Kreise geschrieben, „meine Gemeinschaft, meine Freunde und meine Familie“, sagte er im Interview mit dem Guardian.

Er erklärt die innerjüdische Polarisierung zwischen pro-israelischen Institutionen und progressiven Gruppierungen auch dadurch, dass zionistisch geprägte Institutionen die Werte der jüdischen Gemeinschaften korrumpiert hätten: Güte, Mitgefühl, Fairness. Aus einem Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung innerhalb der „jüdischen Familie“ sei ein „moralisches Beruhigungsmittel“ geworden, welches Empörung oder Kritik an Israels Menschenrechtsverletzungen beschwichtige und unterdrücke. Das Resultat: ein grassierender Ethnonationalismus. Israel zu kritisieren sei heute in vielen Kreisen weniger akzeptiert als der Verzehr von Schweinefleisch.

Ähnlich verhält es sich auch in deutschen Gemeinden. Sie erziehen jüdischen Teenagern die Liebe zu Israel an, inklusive territorialer Maximalansprüche und Militärromantik. So verschmilzt Ethnonationalismus mit dem jüdischen Selbstverständnis eines Menschen. Für die meisten von uns lassen sich auch deswegen die kollektive jüdisch-israelische Gewalterfahrung des 7. Oktobers und persönliche Ängste vor Antisemitismus nicht mehr trennen.

Das Verhältnis von Judentum und Zionismus

Beinart formuliert seine Gedanken und Argumente scharfsinnig, auch wenn sie de facto wenig Neues oder Originelles zu bieten haben. Vielleicht liegt hier seine größte Stärke: in der schmerzhaft banalen Einsicht, dass Jüdinnen und Juden und der als jüdisches Kollektiv verfasste Staat Israel nicht immer Opfer sein müssen. Dass diese Menschen und dieser Staat auch Verbrechen begehen, einen Landstrich besetzen und seine Einwohner:innen unterwerfen.

Es überrascht wenig, dass Beinart mit seinen Aussagen viele „Familienmitglieder“ verärgert hat. Die israelische Politikberaterin und frühere Knesset-Abgeordnete Einat Wilf und der Politikwissenschaftler Adi Schwartz schrieben im islamfeindlichen und propagandistisch pro-israelischen Thinktank Mena-Watch beispielsweise: „Peter Beinart versucht, den Juden die Auflösung ihres Staates als Weg zum Frieden schmackhaft zu machen“. Wohlgemerkt gilt Wilf keineswegs als Netanjahu-Unterstützerin, sondern saß für die Arbeiterpartei im Parlament.

Dieser Teil der „Familie“ klammert sich verzweifelt – und entgegen der übereinstimmenden Analyse unabhängiger Institutionen – an das alte Narrativ. Sie kapseln sich in Safe Spaces mit all jenen ab, die ähnlich ticken wie sie selbst. In Echokammern verstärkt sich die eigene Opferrolle und die Illusion, Israel würde einen gerechten Verteidigungskrieg führen. Räume für Zwischentöne, Orte des jüdischen Dissens, werden beiseite gedrängt.

Kritik von allen Seiten

Während Beinart sowohl der Zwei-Staaten-Lösung als auch der Verquickung von Zionismus und Judentum eigentlich den Rücken kehrt, spricht er in seinem Buch durchgehend von einem „wir“. Wer damit gemeint ist, bleibt unklar. Ohne zu differenzieren, springt er zwischen jüdischen Israelis und jüdischen Amerikaner:innen, orthodoxen und säkularen Jüdinnen und Juden hin und her.

Sein Plädoyer wendet sich an jüdische Menschen, die den Zionismus noch nicht hinterfragen. Das führt zu Befremdung auch auf palästinensischer und antizionistischer Seite: Sie sehen in Beinarts Argumentation einen Versuch, sich bei seinen zionistischen Peers anzubiedern. Warum wünscht er sich so sehr, von Kompliz:innen eines Völkermords akzeptiert zu werden, fragen sie sich.

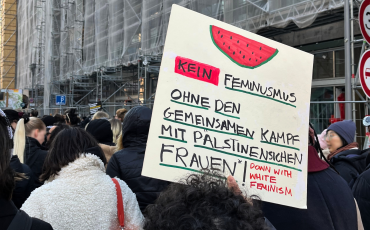

Hinzu kommt, dass Beinart seine Empathie gegenüber jüdischen Studierenden an US-Universitäten zum Ausdruck bringt und Fehler pro-palästinensischer Demonstrierenden benennt. Kritiker:innen werfen ihm vor, damit jene, die aktiv gegen einen Völkermord protestieren, mit anderen gleichzusetzen, die Rückhalt von der Regierung und Universitäten genießen und teils aktiv mithalfen, pro-palästinensische Demonstrant:innen zu kriminalisieren.

Azzad Essa nennt diesen Aspekt von Beinarts Argumentation im Online-Magazin Middle East Eye unhaltbar. Für ihn liest sich das Buch „wie eine Parodie“, denn er signalisiere seinen jüdisch-zionistischen Leser:innen seinen eigenen Tribalismus. Mehr als alles andere sei das Buch ein Ausweg, um sich von den Verbrechen jüdischer Zionist:innen an Palästinenser:innen reinzuwaschen, meint Essa.

Die pro-palästinensische Solidaritätsbewegung spart nicht mit Schuldzuschreibungen dieser Art. Dass es selbst für progressive Menschen wie Beinart mit einem Sinn für Menschenrechte verdammt schwer ist, sich von der pro-israelischen Gemeinschaft und dem Opfernarrativ zu lösen, mit dem wir alle aufwuchsen, interessiert niemanden besonders. Es wäre vielleicht im Kontext von Gaza auch zu viel verlangt, dafür Empathie aufzubringen.

Doch wie damit umgehen, wenn ein immenser Teil der eigenen Identität eine Mitschuld trägt, man selbst diese einsieht, aber die daraus folgenden Brüche einfach zu schwerwiegend sind? Wohin mit sich selbst, wenn man mit der Vergangenheit abschließen möchte, in der Konsequenz sich aber Kern- und Glaubensfamilie von einem abwenden?

Was Kritiker:innen Beinarts nicht sehen, ist, dass Israel neben seiner geopolitischen Rolle als Kolonialstaat und Besatzungsmacht auch eine theologische und emotionale Bedeutung für jüdische Israelis und Diaspora-Juden und Jüdinnen haben kann. Menschen wie Peter Beinart, der sich nicht von jeder Form des Zionismus endgültig distanziert und Sympathien gegenüber Menschen zeigt, die sich als Zionist:innen bezeichnen, haben im aktuellen Diskurs eigentlich schon verloren.

Das Hinter-sich-lassen der eigenen jüdisch-zionistischen Identität hat keineswegs eine neue Zugehörigkeit zur Folge. Die einzigen, die einem dann noch bleiben, sind diejenigen, die sich in der exakt gleichen Zwischenposition befinden.

Die Schuld wird bleiben

Diese Zwickmühle führt zu einer allgemeineren Frage: Was kann ein Buch inmitten eines fortschreitenden Genozids leisten? Gerade wenn es an die Täter:innen, Kompliz:innen und die schweigende jüdische Masse in der Diaspora adressiert ist? Kann es etwas anderes sein als Selbsttherapie für sich ohnmächtig fühlende progressive Jüdinnen und Juden?

Es entsteht bei allen wohlmeinenden humanistischen Absichten Beinarts auch bei mir ein zynischer Beigeschmack, wenn er am Ende des Buches seine Vision artikuliert. Er argumentiert, dass „die Befreiung des palästinensischen Volks von unserer jüdischen Vorherrschaft auch eine Befreiung für Juden und die ganze Welt wäre“. Israelis werden über Generationen mit der Schuld leben müssen, sie werden ihren Kindern und Enkel:innen all die sinnlosen Toten erklären müssen. Statt das ungeschönt zuzugeben, liest sich Beinarts Appell wie ein Pamphlet: eine Marketingstrategie, um jüdische Menschen davon zu überzeugen, dass sie in dem Ganzen selbst etwas zu gewinnen haben.

In Israel und Palästina mag die Zukunft auf Jahrzehnte düster aussehen. Gerade deshalb müssen wir die Beziehung zwischen Israel und der jüdischen Diaspora neu denken: finanziell, politisch, moralisch. Den gefestigten Machtstrukturen und diasporischen Netzwerken, die als Anwälte der verbrecherischen israelischen Politik auftreten, müssen wir entgegentreten.