Der Krieg im Sudan hat Auswirkungen auf die Länder der Sahelzone, für die das Land ein kulturelles und wirtschaftliches Zentrum ist. So kämpft der Tschad heute mit Kriegsheimkehrenden, sozialen Spannungen und eingeschränkten Handelswegen.

Wie die meisten Regionen der Sahelzone ist die zentral-tschadische Provinz Guéra Heimat für Menschen verschiedenster sprachlicher, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeiten. Einige von ihnen werden unter dem Namen „Hadjerai“ zusammengefasst. Auf die Frage nach den benachbarten Abbala, deren Kamele saisonal nahe einiger Hadjerai-Dörfer am Fuße des Guéra-Massivs weiden, erzählt ein Hadjerai-Freund, Bechara*, dass sie insgesamt ein gutes Verhältnis zu ihren nomadischen Nachbar:innen hätten. Die „arabische“ Community, erzählt er weiter, habe in letzter Zeit einige ihrer teils minderjährigen Söhne an den Krieg im Sudan verloren. Viele von ihnen seien zum Kampf für die Rapid Support Forces (RSF) rekrutiert worden. Einige kehrten nach Monaten des Krieges und der Plünderungen zurück, andere kamen nie wieder. Den Familien bleibe oft nur die Trauer um ihre verlorenen Kinder.

Obwohl Guéra mehr als 500 Kilometer von der westlichsten Grenze des Sudan entfernt ist, verdeutlicht Becharas Erzählung beispielhaft die vielfältigen Verflechtungen zwischen den Ländern der Sahelzone. Sie werden ebenfalls in den täglichen Berichten der Tschader:innen sichtbar, die den Krieg nicht nur aus der Ferne beobachten, sondern direkt oder indirekt von ihm betroffen sind. Um dies zu verstehen, braucht es ein Verständnis der politischen und kulturellen Bedeutung Sudans für den breiteren subsaharischen Kontext – und ein neues Denken der Grenzen der WANA-Region.

Während der Sudan selbst häufig aus dem Konstrukt der „arabischen Welt“ ausgeklammert wird, werden andere arabischsprachige Länder südlich der Sahara wie der Tschad in politischen Analysen und der internationalen Medienberichterstattung meist vollkommen außer Acht gelassen. Besonders zu beobachten ist das, wenn es um regionale Verflechtungen und grenzübergreifende Dynamiken geht.

Die Auswirkungen des Krieges

Die Realität steht dazu jedoch in starkem Kontrast: Der Krieg im Sudan ist selbst in der staubigen tschadischen Hauptstadt N'Djamena, die weit westlich von den meisten anderen Teilen des Landes an den Ufern des Flusses Chari liegt, spürbar. Die Bürger:innen verfolgen die zyklischen Ausbrüche der Kriegshandlungen in ihrem Nachbarland aufmerksam. Die Entwicklungen werden jeweils von politischen Analyst:innen und Sympathisant:innen der Sudanese Armed Forces (SAF) und der RSF in den sozialen Medien kommentiert. Die Befürchtungen, dass der Krieg auf den Tschad übergreifen könnte, sind aus ihrer Sicht keine weit hergeholten Theorien, wie sich schon an dem Rebellenangriff auf N'Djamena im Jahr 2008 zeigte. Er hatte seinen Ursprung im äußersten Osten des Tschad, während die damalige sudanesische Regierung unter Omar al-Bashir ihn direkt unterstützte.

Darüber hinaus macht sich der andauernde Krieg durch eine Unterbrechung der Versorgungskette für importierte Waren, beispielsweise Zucker, bemerkbar. Und auch der Markt für Getreide und andere Lebensmittel des täglichen Bedarfs stehen unter Druck. Viele Tschader:innen beklagen die steigende Inflation. Verschärft wird die Situation durch die Millionen von Menschen, die in den letzten drei Jahren vor ethnisch motivierter Gewalt in Darfur geflohen sind. In den Außenbezirken von N'Djamena lassen sich lange Schlangen von Lastwagen beobachten, die in Richtung Osten fahren, um die Geflüchteten mit Gütern zu versorgen, die teilweise bis von den Häfen Doualas in Kamerun angeliefert werden. Der Krieg ist jedoch nicht der einzige Kontext, in dem die Verflechtung beider Staaten und ihrer Bevölkerungen sichtbar wird.

Sudan als regionales Zentrum

In den zentralen Teilen des Tschad sind die kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Verbindungen zum Sudan noch enger: Abseits der miteinander konkurrierenden politischen Regime im Tschad und im Sudan herrscht ein Gefühl der geteilten Identität und Kultur. Ein Gefühl, das sich beispielsweise durch sudanesische Komiker auf den verschwommenen Bildschirmen tschadischer Reisebusse oder dem Anblick älterer Männer ausdrückt, die auf geflochtenen Plastikmatten sitzen und den Klängen bekannter sudanesischer Künstler:innen wie Abdelkarim al-Kably, Mohammad Wardi oder Abdel Gadir Salim lauschen. Für diese Menschen sind die westlich gelegenen Regionen, einschließlich N'Djamena, im Gegensatz zu Städten wie Massenya und Abésché im zentralen und östlichen Teil des Landes, kaum ein Ort für Reisen, Handel oder Migration gewesen. Letztere entstanden als Hauptstädte der vorkolonialen Sultanate Baguirmi und Wadai, während die tschadische Hauptstadt erst unter französischer Kolonialherrschaft gegründet worden ist. Wegen ihrer relativen Abgeschiedenheit und der fehlenden Infrastruktur war sie für viele Tschader:innen lange Zeit nicht besonders anziehend.

Jahrzehnte vor und nach der Unabhängigkeit war das Hauptziel vieler arabischsprachiger Menschen im zentralen und östlichen Tschad der Sudan. Sie pilgerten dorthin, trieben Handel, ließen sich medizinisch behandeln oder machten ihre Ausbildung. Dies mag sich zwar mit der zunehmenden Entwicklung der Infrastruktur, die die östlichen Provinzen des Landes mit N'Djamena verbindet, geändert haben, doch weder das noch die ideologischen Kräfte des tschadischen Nationalismus nach der Unabhängigkeit oder wiederholte grenzübergreifenden Konflikte konnten die starken Verbindungen zwischen den beiden Nachbarländern trennen.

Trans-Sahel Mobilität

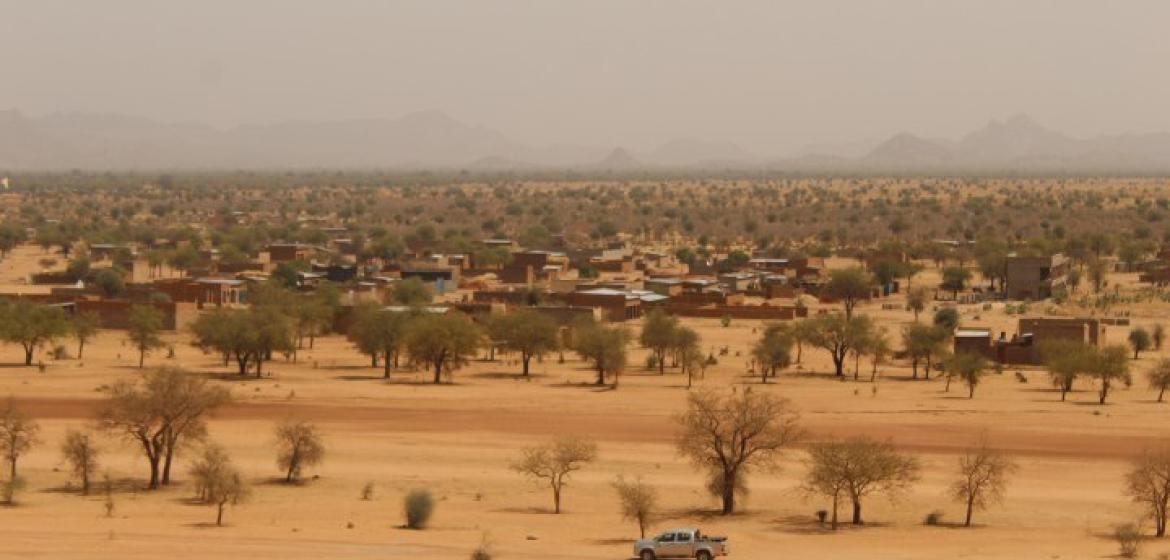

Diese engen kulturellen, wirtschaftlichen und religiösen Verbindungen zwischen großen Teilen des zentralen und östlichen Tschad mit dem Sudan führen dazu, dass viele Menschen in der Region den sudanesischen Konflikt als sehr nah empfinden. Dies ist nicht nur im Tschad der Fall, sondern auch im Südsudan oder in Eritrea, die ebenfalls besondere politische und wirtschaftliche Beziehungen zum Sudan pflegen. Sie beherbergen jeweils große diasporische Communities, die untereinander sowie mit anderen arabischen und nicht-arabischen Gruppen vernetzt sind. Die sahelübergreifende Mobilität wurde zuletzt sichtbar, als Tschader:innen während und nach Ausbruch des Krieges im Sudan in ihre Heimatstädte zurückkehrten. Unter ihnen ist Aboubakar. Er ist erst kürzlich aus dem Sudan zurückgekehrt, wo er auf einem Viehmarkt am Stadtrand von Omdurman gearbeitet hatte. Er berichtet von den Strapazen, die mit der Durchquerung des gesamten Landes verbunden waren, um in seine kleine Heimatstadt in der ländlichen Region Guéra im zentralen Tschad zu gelangen: „Als ich die Grenze überquert hatte, Alhamdulillah, dachte ich, ich sei endlich in Sicherheit.“

Zunehmende Konflikte

Doch nicht alle Rückkehrer:innen fühlen sich sicher. Im östlichsten Verwaltungsbezirk der Provinz Guéra namens Mangalmé, nicht weit von der Region entfernt, in die Aboubakar zurückgekehrt ist, erschütterte ein Konflikt die ohnehin instabile Lage des friedlichen Zusammenlebens der multiethnischen Bevölkerung. In den Jahren 2022 und 2023 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen überwiegend nomadisch lebenden Araber:innen – nach ihrer Rückkehr aus den Kämpfen im Sudan oft schwer bewaffnet – und den sesshaften Mubi im Osten von Guéra. Im Zentrum des Konflikts standen Landrechte und der Zugang zu Weideflächen. Er forderte auf beiden Seiten mehrere Hundert Todesopfer und verwandelte Teile der Region zu Sperrgebieten.

Die WANA-Region neu denken

Was sagen diese vereinzelten Beispiele also über die Bedeutung des sogenannten Kriegs der Generäle im Sudan für seine Nachbarländer aus? Zunächst einmal hat der Krieg den Sudan zu einem Epizentrum der regionalen Destabilisierung am Rande der WANA-Region gemacht. Diese Rolle ergibt sich aus der in großen Teilen arabischsprachigen Bevölkerung des Sudan, seinem im Vergleich zu Eritrea, dem Tschad und dem Südsudan stärkeren wirtschaftlichen Potenzial sowie seiner kulturellen Soft Power. Diese Faktoren positionieren den Sudan – und den andauernden Krieg – zu einem Zentrum in der Peripherie.

Zudem wird deutlich, dass der Globale Norden die arabischsprachigen Regionen Afrikas südlich der Sahara stärker in die Betrachtung politischer Ereignisse in der WANA-Region einbeziehen sollte. Viele der genannten Länder werden selten als Teil der WANA-Region verstanden, obwohl zahlreiche Verbindungen zu ihr bestehen, die sich nicht nur sprachlich, sondern auch politisch, wirtschaftlich und militärisch zeigen. Besonders die Auswirkungen des sudanesischen Krieges im Tschad – einem Land, in dem etwa 20 Prozent der Bevölkerung Arabisch als Muttersprache und 40 Prozent als Zweitsprache sprechen – machen diese Beziehungen sichtbar.

In der erweiterten WANA-Region ist Arabisch weit verbreitet, insbesondere in Form subsaharischer Varianten, die sich größtenteils um den Sudan zentrieren. Daher gilt der Sudan für viele seiner Nachbarländer als das Herz einer subsaharischen afro-arabischen Region.

Einige Folgen dieser engen Verflechtungen beginnen bereits den Südsudan zu destabilisieren. Das Land steht am Rande eines erneuten Bürger:innenkrieges. Zugleich drohen sudanesische Generäle damit, Flughäfen im tschadischen Amdjarass und in N’Djamena anzugreifen. Es muss also hinterfragt werden: Aus wessen Perspektive heraus lässt sich der Sudan überhaupt als peripher bezeichnen?

* Name geändert