Wegen „Gefährdung des Schulfriedens“ sollen Berliner Lehrer:innen nach dem Angriff der Hamas auf Israel Kufiyas oder Ausrufe wie „Free Palestine“ auf dem Schulhof unterbinden. Eine Lehrkraft erklärt, warum sie das Verbot nicht hinnehmen will.

Wie wahrscheinlich alle Menschen war ich am 7. Oktober schockiert und fassungslos über das Massaker an israelischen Zivilst:innen durch die Hamas. Seitdem gehen Bilder um die Welt, die wir kaum glauben können, nicht verstehen wollen. Medien berichten von zerstückelten Leichen in Israel und zeitgleich von Menschen, die auf die Straße gehen, um den gewaltsamen Angriff zu feiern. Das ist bedrückend und überfordernd.

Auch berichteten deutsche Medien über einen aus dem Konflikt resultierenden Vorfall an einer Berliner Schule: Ein 14-jähriger Schüler und ein Lehrer gerieten in einen Streit über das Tragen der palästinensischen Flagge. Letztlich wollte der Pädagoge dem Schüler die Fahne entreißen, ein anderer Schüler gab dem Lehrer einen Kopfstoß, woraufhin dieser ihn ohrfeigte und der Schüler ihm in den Bauch trat. Was lese ich daraus? Die Emotionen kochen und die menschliche Ratio tritt in den Hintergrund. Wer hat nun Schuld? Diese Frage ist ein Evergreen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Doch für Antworten gibt es sicherlich versiertere Menschen als mich.

Ausnahmezustand an den Schulen

Denn, was weiß denn eigentlich ich? In diesem Fall: nicht viel. Ich bin Pädagogin in Berlin, habe also den Auftrag, zu lehren und zu erziehen, anzuleiten und so manches Mal auch anzuführen. Aufgrund des Überfalls auf Israel herrscht in manchen Bezirken Berlins derzeit Ausnahmezustand an den Schulen. Wir Lehrer:innen werden angehalten, mit unseren Schüler:innen über die Situation zu sprechen und aufkeimende Konflikte zu deeskalieren. Fortbildungen zum Thema schießen wie Pilze aus dem Boden.

Mal davon abgesehen, dass ich, um mit meinen Schützlingen über ein derart komplexes Thema zu sprechen, erst einmal Wissen sammeln und verarbeiten muss (und die Rede ist hier nicht von vermeintlichen Erklärvideos wie „der Nahostkonflikt in fünf Minuten“), bin ich keineswegs derart in Mediation ausgebildet. In jeder Klasse muss nur ein:e Schüler:in sitzen, die oder der es besser weiß.

Wieso sollte ich meinen Schüler:innen ihre Erfahrungen und Nöte absprechen?

Als damals ein Lehrer in Paris auf offener Straße hingerichtet wurde, sollten wir mit unseren Schulklassen recht spontan eine Schweigeminute abhalten, ohne dass der Aktion großartig Vorgespräche vorausgingen. In meiner Klasse weigerte sich ein Schüler. Nicht, dass er kein Mitgefühl habe, meinte er, aber für die getöteten Kinder in Syrien würde auch nie jemand eine Schweigeminute abhalten. Ein Schicksal gegen ein anderes abzuwägen, das ist schon aus rein juristischer Sicht ein Ding der Unmöglichkeit. Was sollte man dazu sagen?

In der Berliner Bildungsverwaltung hat man sich deshalb anders entschieden: hier wird ganz klar und dogmatisch Stellung bezogen. Am Freitag erhielten wir Berliner Lehrer:innen über unsere Schulleitungen ein sogenanntes Informationsschreiben zum „Umgang mit Störungen des Schulfriedens im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Israel“. Hier wird von Toleranz und Pluralität von Meinungen als unerlässlichen Beitrag für das Berliner Bildungswesen geschrieben. Andererseits aber werden Äußerungen untersagt, „die die Grenze zur Strafbarkeit noch nicht erreichen“.

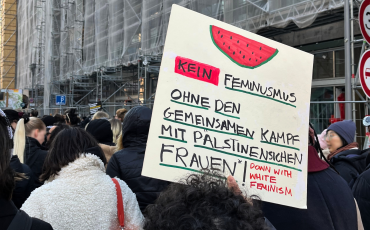

Darunter fällt, dass Schüler:innen keine Kufiyas tragen dürfen, auch Kleidung, Aufkleber oder Sticker mit der Aufschrift „Free Palestine“ sind verboten. Der Ausruf „Free Palestine“ ist in den Augen des Bildungssenats offenbar relativ gleichzusetzen mit der Befürwortung der Taten der Hamas. Mit Verlaub, beim Lesen habe ich mich verschluckt. Soll das jetzt die oder zumindest eine Lösung – wohlgemerkt als pädagogische Maßnahme – sein? Ich möchte das nicht glauben und auch nicht so einfach hinnehmen.

Aber was weiß denn eigentlich ich? Ich lebe unter, zwischen, neben Migrant:innen aus allen Generationen. Ich unterrichte sie, sitze neben ihnen in Konferenzen, sie sind Teil meiner eigenen Familie. Ich komme aus einem privilegierten Haushalt und durfte immer dort in Frieden leben, wo ich geboren wurde. Ich kenne keinen Krieg, keine Unterdrückung, musste nie Hunger leiden. Sollten meine Kinder krank werden, kann ich sie sehr gut medizinisch versorgen lassen. Warum aber sollte ich anderen ihre Erfahrungen und Nöte absprechen, indem ich ihnen ihre Forderung untersage, dass ihr Land befreit werden möge, weil es umzäunt ist und kaum ein Mensch weder hinein- noch herauskann. Wer bin ich, ihnen das Tragen eines Tuches zu verbieten, das sie mit ihrer kulturellen Identität verbindet?

Verbote wollen komplexe Probleme mit einfachen Mitteln bekämpfen

Stellen wir uns das mal im realen Schulalltag vor: „Khalil, du ziehst jetzt sofort dein PLO-Tuch aus, das ist verboten! Und Yasemin, du wirst gleich zum Schulleiter gehen, wenn du noch einmal 'Free Palestine' sagst. Ihr fliegt beide von der Schule!“ Unabhängig davon, dass meine Meinung Khalil und Yasemin absolut egal wäre: Wo bleibt mein Erziehungsauftrag?

Verbindungen entstehen durch Ertasten, durch Nachfragen und Hinhören. Ich möchte doch verstehen, indem ich kommuniziere. Der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick brachte es einst auf den Punkt: Man kann nicht nicht kommunizieren. Verbote kommunizieren, dass ein komplexes Problem mit dem einfachsten Mittel aus der Welt geschafft werden soll. Nur führt das in aller Regel nicht dazu, dass es verschwindet, im Gegenteil. Es zieht immer tiefere Gräben, bis wir nur noch in Missverständnissen herumwaten, weil niemand mehr mit dem anderen redet. Aber tief im Inneren brodelt es weiter.

Meinen Lehrauftrag sehe ich auch als eine Art Gewissensauftrag an. Ich lerne doch auch durchs Lehren. Es ist ein Wechselspiel, ein gegenseitiges Zuhören, Zuschustern, um zur gemeinsamen Erkenntnis zu gelangen. In diesem Fall hier tut es weh und es wird noch lange weh tun. Aber ohne Fragen und Offenheit geht es nicht.

Dialog stärkt das Wir-Gefühl im Klassenraum

Ich liebe meinen Beruf, am besten gefallen mir in meiner Klasse sogenannte Klassenleiterstunden. Wir sitzen zusammen und jede:r darf von den Hoch- und Tiefpunkten seiner Woche berichten, alles freiwillig. Wir verbleiben natürlich in der Schüler:innen beziehungsweise Lehrer:innen-Rolle, haben gewisse Gesprächsregeln, aber hier wird nichts bewertet, es gibt keine Noten. Es ist erstaunlich, auf welche Gleise wir dabei manchmal geraten, die uns von A nach B führen. Und am Ende schaffen wir es meistens, den Raum mit einem stärkeren Wir-Gefühl zu verlassen. Wie sähe eine solche Stunde aus, wenn ich von vorneherein Themen beschneiden, zensieren oder gar verbieten würde?

Auch meine Kolleg:innen setzen sich gegen eine einseitige, dogmatische Behandlung des Themas ein. Als wir unseren Standpunkt dem Abteilungsleiter an unserer Schule vortrugen, war der allerdings der Ansicht, es sei doch gerade alles still. Und solange alle die Füße stillhielten, brauche man das nicht weiter thematisieren. Später am Tag traf ich auf einen meiner Schüler, der palästinensische Wurzeln hat. Er trug ein Tuch, das zwar nicht eindeutig als Kufiya zu erkennen war, aber so anmutete. Die Schüler:innen suchen und finden Umwege, ihre Solidarität zu zeigen, ohne die an der Schule geltenden Verbote zu missachten. Das freut mich.